こんにちは!広報デザイナーのyama(@ひとり広報)です

今回は、ロゴマークを作る時に一番大切なこと = コンセプトについてまとめます。

illustratorなどのグラフィックソフトをお持ちの方は、ブログや名刺用のロゴマークを自分で作ることもあるでしょう。

知人や友人用のロゴを作った方もいるかもしれませんね。

人からの依頼でデザインした時、制作の意図・意味(コンセプト)を聞かれたことはありませんか?

ボクがロゴマークをデザインするときに一番大切にしているのは、ロゴに意味を持たせることです。

ロゴのコンセプトって何だろう?

ロゴマークのコンセプト(意味・意図)っどういうことでしょう?

言い換えると、イメージを相手(クライアント)と共有するために言葉にまとめるといった感じです。

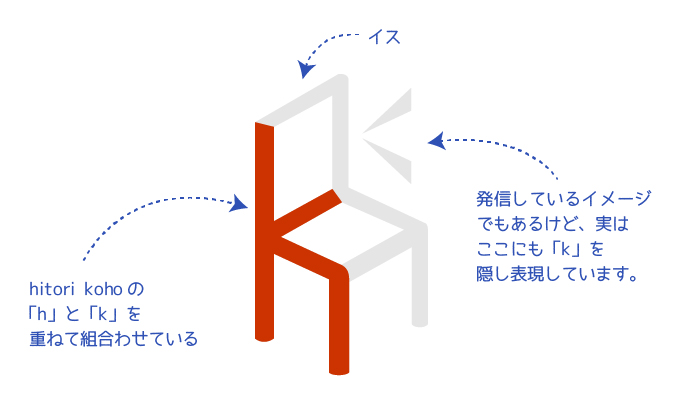

ひとり広報のロゴマークを例にしましょう。

ひとり広報のロゴは、「ひとり」というキーワードから「イス」「ペン」、「広報」から「伝える」というキーワードを連想し、シンボル化しました。

シンボル化するにあたっては、ひとり広報の頭文字であるHKをロゴの中に組み込みました。

このロゴマークのイメージは、ひとり黙々と情報発信をしている人(自分自身)です。

「コンセプトを人に説明できる。話すことができる。」

というだけでも、ロゴに意味を持たせる必要性はあると考えています。

このロゴマークのコンセプトアイデアについては、初心者でも簡単!! ロゴ作成のコツ プロのワークフロー紹介 の記事で詳しく紹介しています。

スポンサーリンク

想いを表現したロゴデザイン

ロゴの図柄について「〇〇はこういう意味があり」「△△はこんな意味があります」というのは、レイアウトの意味・意図の説明で間違いありません。

ですが、大切なことは、想い(理念)を表現したロゴデザインにすることです。

少し難しい話になってきましたね。

別の例を紹介しましょう。

子供たちが大好きな トイザらス です。

トイザらスのロゴは、トイ(おもちゃ)と創業者のチャールズ・ラザラスに由来した造語だそうです。

Toys are us.(おもちゃのことなら私たちに)という意味もあります。

お店の看板を見て、「あれ?」と思ったことありませんか?

ロゴのRが反転していますよね。

これにも意味があります。

小さなお子さんがいるパパママはよくわかる話だと思いますが、子供たちに字を書かせると、左右を反転した鏡文字を書きますよね。

それをモチーフにしているそうです。

Toys”Я”usという名は”Toys are us”(おもちゃは私達)から生まれたもので、米国ではおもちゃといえばトイザらスをイメージするくらい米国人の生活に馴染んでいます。さらに身近に感じてもらえる様に、ロゴを子供達がよく間違える”Я”(裏返ったR)としています。

引用:トイザらス よくある質問ページより

これに合わせ、日本名も「ら」のみをひらがなにしています。

おもちゃのことなら私たちに、子供たちの身近な存在でありたいという考えが込められたロゴマークなのです。

企業理念をロゴマークで表現するために、デザイナーはクライアントさんから「経営理念」や「想い」をヒアリングすることが大切です。

デザインのテクニックより、話を引き出せる・聞ける能力が重要だと思います。

ロゴにコンセプトとがないとどうなる?

illustratorの操作に慣れていれば、ロゴマークらしきものは簡単に作れます。

このブログでも、ロゴ作成のコツとしてデータを作るテクニックをいくつか紹介してきました。

ロゴメーカーなどを使えば、ロゴデザイン風のものなんていくらでも作れます。

でも、意図や意味を持っていない場合「なぜこうしたのか?」と聞かれた時に、

いや、何かいいなって、、

としか回答できず、決まりが悪いです。

もちろん、感覚的に作る方もいると思うので、全否定するわけではありませんが、仕事としてロゴデザインするのであれば、コンセプト(意図)を持ってデザインしたいなとボクは思っています。

スポンサーリンク

後付けでもロゴマークのストーリーを作ろう!

すでに作成済みのロゴマークがあるならば、後付けでも意味を考えましょう。

後付けで意味を考えるのは褒められることではありません。

特に意識なく感覚的にロゴを作ったとしても、クライアントやロゴマークを見せる人への最低限の準備として意味を与えておくべきです。

ホントは、最初にデザインの意図をクライアントさんと共有しないとダメですよ

最後に、今回のまとめ

ボクがロゴマークを作る時に大切にしている、コンセプトについて紹介しました。

- ロゴマークの意味を考える

- 理念や想いを表現する

- 意味や狙いをクライアントと共有する

今は、クラウドソーシングでロゴ作成の仕事を受注することも簡単です。

友人や知人に頼まれてロゴを作ることもあるでしょう。

感覚的に作るのではなく、意図や意味を共有して取組んでください。

「言われた通りに作りました」なんてことではダメですよ。

仕事として受けた時点で、あなたはデザイナーなんですから。

それでは、今回はこのへんで。

デザインのコツ、アイデア方法などロゴマーク作成のコツをまとめました。