街のイルミネーションや夜景を観ると、写真を撮りたいなって思いますよね。

最近のデジカメ技術の進歩は素晴らしく、スマートフォンでも手軽に夜景撮影が楽しめるようになりました。

でも、撮った写真を見返した時、

「こんな感じだったかな?」

「ネットで見た綺麗な夜景写真と何か違う気がする」

と思ったことはありませんか?

例えば上の写真。これはiPhone6で撮った1枚です。

移動中に「いい感じだな」と思い撮りましたが、後で見返した時「消去しようかな、、」って思う写真ですよね。

とても気軽に撮れますが、撮影後の満足度はイマイチです。

次の写真はコンデジを三脚で固定して数枚撮影した後、HDR合成したものです。

少し手間はかかりますが、撮影後の満足度はこちらの方が高いですよね。

今回は、コンデジでの夜景HDR撮影を紹介します。

夜景HDRに必要な機材・カメラの設定

デジカメやスマートフォンにある「夜景モード」的な便利設定は使用しません。

低速シャッタースピードで3枚〜7枚を連続撮影するので、以下のものを準備するといいです。

必要な道具は?

- デジカメ(コンデジでも一眼でもOK)

- 三脚

- 小型の懐中電灯またはスマートフォン

カメラはコンデジでも一眼でもOKです。

コンデジの場合は露出設定のできる機種を使いましょう。

露出設定ができるとは、絞り(f)やシャッタースピード(s)、露出補正(±)ができるカメラのことです。

ボクが使用したデジカメはSONYのRX100M4です。当ブログではおなじみのコンデジですね。

夜景HDRはシャッタースピードが低速になるため三脚は必須です。

最も低速で30秒くらいになります

30秒間も同じ位置でカメラを構え続けるのは不可能なので「手ぶれ補正機能」があっても三脚は用意してくださいね。

便利なのが「小型の懐中電灯」や「スマートフォン」です。

夜間撮影時、被写体はライトアップされていて明るく見えますが、撮影者の手元は非常に暗いです。

本体を見なくてもカメラ操作できる方であれば問題ありませんが、初心者さんや夜間撮影に慣れていない方は、手元の明かりがあると便利です。

懐中電灯がなくてもスマートフォンのライトでも代用できます。

カメラの設定はどうするの?

基本的には日中のHDR撮影と変わりません。

設定と順序を以下にまとめます。

- 三脚にカメラを固定

- カメラ本体の「手ぶれ補正」をOFFにする

- 撮影モードは、Aモード(絞り優先モード)またはMモード(マニュアルモード)

- ISO感度は低感度に固定(ISO100または200付近)

- 絞りはF4からF8を目安にする

- マニュアルフォーカスでピント合わせ

マニュアルでピント合わせする理由は、特にコンデジ場合、暗い場所でのオートフォーカスの精度がイマイチだからです。

機種によってオートフォーカスの精度は異なるので、オートでピントがあうか試してからでもよいと思います。

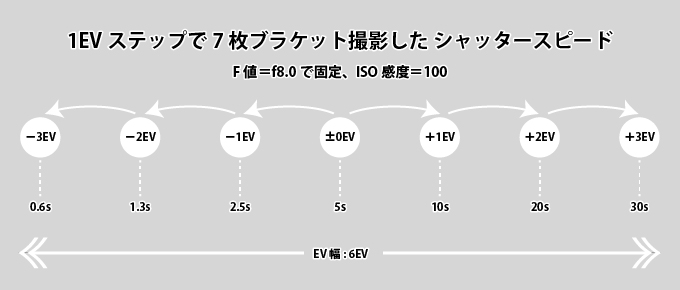

上記の設定をベースに、1EVステップで±3EVの露出補正をしながらHDR合成用の写真を撮影します。

EVの幅は1EVステップにこだわる必要はありません。

ボクの経験的に夜景撮影時は、1EVステップで様子を見ながら撮影したほうが満足いく結果が出たので、今回も1EVステップとしました。

スポンサーリンク

夜景HDR撮影のポイントは?

露出補正の幅とシャッター速度の上限を知っておくことです。

HDR撮影の場合、絞りを固定してシャッター速度を調節することで「明るさの異なる写真」を複数撮ります。

RX100M4の場合、低速シャッター速度の上限は30秒です。

今回の撮影は1EVステップで±3EVの露出補正をしたいので、+3EV(最も明るい)時のシャッター速度を30秒におさめる必要があります。

カメラ設定の項目で絞り値をF4からF8としたのも、低速シャッターの限界と露出補正の幅から「絞り」を変更する場合もあるからです。

要は、最も明るく補正した時に低速シャッターの限界におさまるように「絞り」と「シャッター速度」を決定するわけです。

ボクがRX100M4で設定した「絞り」「シャッター速度」「露出補正」の関係を下図にまとめました。

-3EVから+3EVまでの写真の明るさは以下のようになります。

表示例は最も暗い−3EV、標準の0EV、最も明るい+3EV値の写真のみ掲載しています。

実際は計7枚の写真を撮りHDR合成していきます。

−3EVの写真では、照明のある建物の一部しか見えていませんね。

また+3EVの写真は、照明部分は白飛びしています。

1枚の写真として見るとどちらもイマイチですね。

でも、HDR合成用としてはこれでOKです。なぜなら、HDRでは複数の写真のいいとこ取りをして1枚に合成するからです。

最後に、今回のまとめ

夜間HDR撮影時の設定をまとめます。

- カメラはコンデジ、一眼どちらでもOK

- 三脚は必須

- 手元の明かりがあると便利

- 絞りはf4からf8を目安にする

- ISO感度は低感度

- マニュアルでピント合わせ

- EV幅は1EVステップで様子をみながら撮影

次回は、撮影した写真をHDR合成して夜景写真を仕上げていきます。

それでは、今回はこのへんで。